「藍調有著持續前進的人民的脈動。」 – 琅斯頓·休斯

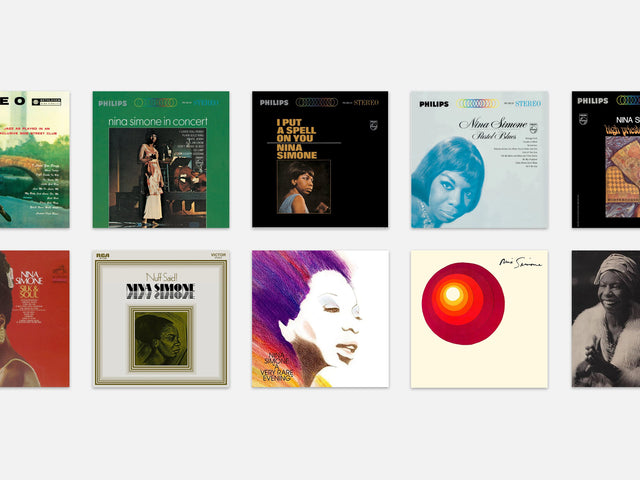

坐在 RCA 錄音室裡,於 1966 年 12 月和 1967 年 1 月錄製 Nina Simone Sings The Blues,西蒙當時正值巔峰。與之前在 Bethlehem Records、Colpix 和 Phillips 等小型唱片公司發行的專輯不同,RCA 的體量以及其簽約藝術家 Harry Belafonte 意味著西蒙的音樂和訊息將抵達她迄今為止最大的、最多元的觀眾。

由 Danny Davis 監製,這是西蒙首次與該 A&R 總監合作,Sings The Blues 被宣稱為西蒙的第一張概念專輯。為了重現她現場演出時的親密氛圍,Davis 招募了一群紐約的精英藝術家:吉他手 Eric Gale、鼓手 Bernard Purdie、風琴手 Ernie Hayes、貝斯手 Bob Bushnell、口琴和薩克斯風演奏者 Buddy Lucas,以及西蒙經常合作的吉他手 Rudy Stevenson。Sings The Blues 兼具 juke joint、爵士俱樂部和哈萊姆沙龍的特質,展現了西蒙的最佳狀態——將流行音樂政治化,並以熱情與誘惑的方式進行抗議。

但是,她並不是一直如此。西蒙於 1933 年出生,原名 Eunice Waymon,在種族隔離的北卡羅來納州 Tryon 長大。3 歲時,她在母親的教會合唱團為鋼琴演奏母親最喜愛的福音讚美詩;到 8 歲時,她的才華引起了如此大的關注,以至於母親的白人雇主提議支付她一年的古典音樂課程。西蒙決心成為一名頂尖的古典鋼琴家,在茱莉亞音樂學院訓練一年後,尋求入學卻被費城的柯蒂斯音樂學院拒絕——這一令人心碎的拒絕導致了一系列的自我重塑——她將自己改名為 Nina Simone,在大西洋城的夜總會表演,並將爵士標準曲納入她的曲目。

她將於 1959 年在她的首張專輯 Little Girl Blue 發行中,錄製她唯一進入Top 40 的熱門歌曲「I Loves You, Porgy」,這首歌改編自歌劇 Porgy and Bess。為了進一步發展音樂事業,西蒙搬回紐約,成為一群社會實踐藝術家的成員,參加民權運動,並因其抗議歌曲「Mississippi Goddam」而成名,這首歌是她在回應民權領袖 Medgar Evers 在密西西比州的刺殺事件及 1963 年在阿拉巴馬州伯明翰一教堂爆炸中四位非裔美國女孩的遇難而創作的。

在她的晚年,西蒙反思道:「我希望有一天我能夠唱更多的情歌,而不必再急切地唱抗議歌曲。但是,現在我不介意。」雖然這種緊張感影響著西蒙的整個職業生涯,但 Sings The Blues 不存在此種掙扎。相比之下,西蒙所有早期的專輯,包括 Phillips Records 在本專輯發行幾週前迅速推出的《The High Priestess of Soul》,都是抗議、爵士、民謠、福音和 R&B 歌曲的混合。Davis 鼓勵西蒙找尋音樂主題,使得 Sings The Blues 成為她最統一的專輯。不同於她的男性同行,如 Bob Dylan 或 Beatles 他們追求神話般的非裔美國藍調家 Robert Johnson 的音樂,西蒙從 Ma Rainey 和 Bessie Smith 的誘惑和賦權風格中尋找靈感,這些往往被遺忘的藍調女歌手在 1920 年代主導了美國流行音樂。

西蒙在「Do I Move You?」和「In The Dark」中掌握了主導權,她那陰沉的聲音將我們帶入一個禁忌的閨房、一個私人舞蹈俱樂部,或兩者兼而有之。在那些通常引發失落和哀悼的歌曲中,如 Buddy Johnson 的標準曲「Since I Fell For You」,西蒙陶醉於慾望之中。「Buck」,由她的丈夫兼經理 Andrew Stroud 寫的歌曲,展現了西蒙的精明機智。但在「I Want A Little Sugar In My Bowl」中,她的狡猾措辭和緩慢節奏讓這首歌既經典又新穎,喚起了昔日的藍調女歌手,同時捕捉了一個即將迎來性解放的新一代美國女性的能量。

然而,在西蒙的手中,即使是藍調也變得隨之而來。

在充滿福音色彩的「Real Real」中,西蒙融合了傳統,讓人想起爵士評論家 Albert Murray 的一句名言:同一個人在星期六晚上在藍調俱樂部演奏,星期日早上也在教堂彈同樣的和弦。「The House Of The Rising Sun」,她於 1962 年的 Colpix Records 專輯 At The Village Gate 首次錄製的民謠,展示了比她最初版本更為熱烈和大膽,反映出西蒙的音樂和政治自信在短短幾年內經歷了戲劇性的轉變。

在「My Man’s Gone Now」中,西蒙意外地重訪了 Porgy and Bess,並產生了專輯中最引人入勝的時刻。這令人著迷的表現讓 Davis 感到迫切需要在專輯的原始說明中寫下:「西蒙女士因之前的錄音而在身體和精神上都感到筋疲力竭,但她坐在鋼琴前,開始演奏並唱出這首感人的 Porgy and Bess 頭曲……她在某種程度上召喚出更多的耐力,以更強烈的情緒和精神呈現出一場無法改進的稀有完美表演。」

但在錄音室外,國家方興未艾。她開始錄音的兩個月前,Huey Newton 和 Bobby Seale 在奧克蘭成立了黑豹黨;在專輯發行的兩個月後,布法羅、底特律和紐瓦克爆發了種族暴動。西蒙根據時代和她的音樂調整了她的政治,像「Blues For Mama」和「Backlash Blues」這樣的歌曲橋接了她同情的各種社會運動——婦女解放、黑色力量和六十年代末的反戰運動。

「Blues For Mama」是與爵士歌手兼活動家 Abbey Lincoln 共同創作的,這是當時唯一提及,更不用說優先考量女性家庭暴力受害者觀點的歌曲之一,相比於他們的男性施暴者。這首歌對家庭暴力的明確否定和清晰修訂,與早期藍調歌曲如 Rainey 的「Sweet Rough Man」、Smith 的「T’Aint Nobody’s Business」甚至 Billie Holiday 的爵士標準「My Man」的較有矛盾的詮釋相比,令這首歌曲超越時代,其 funky 音樂風格和前衛的女權主義訊息同樣值得尊崇。

西蒙最具玩味和尖銳的反擊是「Backlash Blues」,這是一首由作家 Langston Hughes 轉交給她的詩。該詩於 1967 年寫成,Hughes 的歌詞抨擊了美國持續的種族主義及政府不成比例地徵召年輕的非裔美國男性參加越南戰爭。保持 Hughes 原作的標準 12 小節藍調韻律,西蒙加入了一種激烈的 shuffle 節奏——回響著但速度卻比典型的 boogie-woogie shuffle 要緩慢得多。

然而,在她實際改寫 Hughes 的歌詞時,西蒙的抗議聲音最為響亮。在詩中,Hughes 等待到最後才轉變方向,重新將藍調還給政府、種族歧視者和老「Mister Backlash」。然而,西蒙將這一復仇轉為副歌,每次合唱時唱道:「Mister Backlash,我要把這藍調留給你。」在這裡,藍調成為一種種族正義的表現,每一次的高喊都被賦予了更大的力量。

聆聽 Sings The Blues 就是聽到一位藝術家與一個國家站在懸崖邊緣。尚未對馬丁·路德·金的刺殺、FBI 對黑豹黨的鎮壓或尼克森保守主義的崛起感到厭倦,西蒙將她的藍調與變革的可能性聯繫起來。固守某一類型,西蒙為其增添了深度。充滿激情、迫切,並具解放性,西蒙帶走了我們的藍調,同時讓自己和我們所有人愈發接近她那飄忽不定的自由目標。

薩拉米莎·提列特是賓夕法尼亞大學英語及非洲研究的副教授,同時也是愛麗絲·保爾性別、性別取向及女性研究中心的教職成員。她同時是非營利組織「漫長的歸家路」的共同創辦人,該組織利用藝術來教育、參與並賦予年輕人力量,以終止對女孩和女性的暴力行為。