过去20年,围绕黑胶唱片的音乐世界发生了翻天覆地的变化,人们购买黑胶唱片的原因也随之改变。是什么让这一切持续下去?

为了自我反省,我已经41岁。1980年出生,关于我是尾声的一代X族、早期千禧一代,还是属于这两个大群体之外某个群体的争论虽小却非常激烈。我以这些信息开头,是希望您能理解我在谈论比我年轻的人时所需的耐心、优越感或讽刺;选择权在于您。为了尽量减少后者的风格,我将限制自己只谈论黑胶唱片。

即便通过这个狭窄的视角来看,世界也已经发生了难以辨认的变化。在这个世纪的过程中,消费音乐的环境发生了如此巨大的变化,以至于令人感到面目全非。我们消费音乐的方式、可用的格式以及我们访问这些内容所使用的硬件(如果我们真的使用专用硬件的话)与以往的常态截然不同,既激进又充满活力。在这一切之中,黑胶依然存在;在变化万千的世界中,它就像一个宇宙常数。它如此的特殊,以至于退一步问一下:为什么?

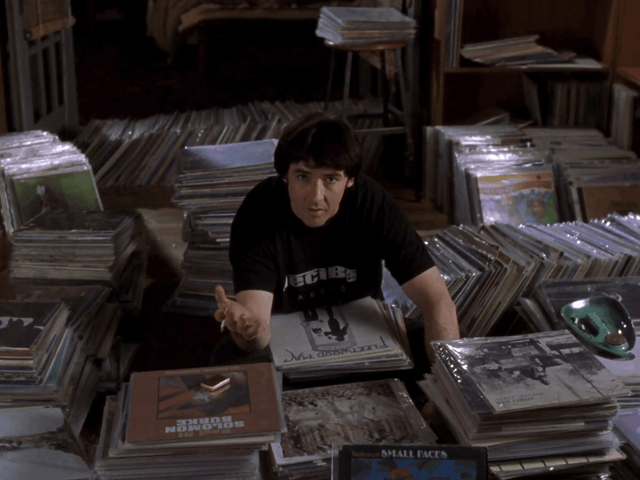

虽然黑胶的受欢迎程度一直保持稳定,但拥有它的动机也发生了变化。当我在2001年购买我的第一台唱盘时,它有着非常特定的目的。1992年之前发布的音乐,其可用量在现今是无法想象的,而且价格极为便宜。在一个没有任何形式的点播流媒体的世界里,主要唱片公司确保他们的CD利润丰厚,黑胶是一种获取旧材料的经济有效方式。在2001年,购买新唱片的想法几乎不会浮现在我的脑海中。黑胶有其存在的角色,它表现得非常有效,但它支持的是CD,而不是取而代之。

这是因为CD无处不在。在世纪之交,可能替代CD的过程以一种初步形式出现,但可以合理地说,其质量和便利性方面都尚未达到。当时CD在这两个要素上结合的方式,流媒体仅仅是在最近才超越的。它在车中工作,但同一张光盘在家中也能提供极好的效果(我用“极好”没有讽刺的意思;尽管我热爱唱片,但我承认一张真正优秀的CD仍然可以给人惊喜)。2001年的入门音响系统以CD为主是绝对合乎逻辑的。

在我们比较和对照现在之前,重要的提及一点是,有一个“真”千禧一代会更直接体验的中间步骤。在我们20年快照的中途,音响状态与2001年有些共同点,同时也和现在更为接近。新黑胶在进入模拟音频的吸引力中占据了更大比重,并且到了这一点时,我们享受了一个无价的优势——能够使用流媒体来决定在付费购买唱片之前,是否值得支付。

流媒体(以及之前的iTunes和下载潮)根本改变了许多人与黑胶的质量相关感受——作为一个在音频行业工作的人,经历了流媒体的早期阶段,并且现在仍然在这一领域,这创造了一个迷人的异常现象。全世界有一群人的音频(和视频,实际上在某种程度上还有网络)的形成关系出现在一个独特的限制时期。他们能够接触到大量音乐,但都是压缩格式,并且通常通过无法适应大量使用的流量限制数据合约获得。过于想存储离线内容,有限的存储空间问题也迅速浮现。

对这一小部分人来说,他们中的许多人可以被视为“黄金千禧一代”,黑胶是优质的关注媒介。他们对CD格式兴趣不大,而虽然数字在他们的听觉中是一个重要组成部分,但它更多地是服务于便利,而不是直接性能。唱片再次广泛可得,即使是相对基础的配置也能超越Spotify。这个群体的人在观点、听音习惯和通常拥有的设备方面,常常与前一代(在这个例子中,我把自己算作其中一部分)和后一代存在显著差异。

这种差异在Z世代中显得格外明显,因为尽管我比压缩数字音乐早,但它仍然是我多年听音的一部分。与Z世代的接触让我接触到一个对音质极为放松的群体。为什么不呢?我们现在已经回到了一个便利的选择——点播流媒体——再次也是一个极高质量的选择,这得益于下载速度、数据上限和存储容量的极大提升。也很难夸大这一质量方面的重要性。奇怪的是,第一台能够播放24/96kHz数字材料的家用音频设备在1996年首发(通常被认为是Z世代的第一年),当时价格为12,000美元。快进到如今,Apple Music的重大部分以这个分辨率或更高的价格,每月仅需10美元。音频质量的民主化从未有过这样的情况。

那么,在一个你几乎可以以极佳数字质量收听到任何内容的世界中,黑胶为何还存在?更重要的是,为什么它也在赢得一部分Z世代听众?新加入者与黑胶的关系势必与我有很大不同;与住房市场有些微妙的不适比较,我和我的同龄人多年前以极佳价格吸纳了那些有趣的旧唱片,并且没有出售的打算。虽然仍有机会获得良好的 bargains,但它们比以前更难以获取。黑胶的合理性购买论与模拟代表最佳音质的论点一样受到限制。

一些持续吸引力可以归因于我们与唱片和唱片机的关系。多年前,一个年轻且不那么疏离的我写过这个现象,黑胶作为媒介的基本满意度仍然在决定人们是否愿意参与上发挥着作用。还有更平常的吸引力,围绕黑胶如何在正常的贬值和过时的规则之外运作。我们现在拥有的其他东西都有有限的使用寿命,其价值在优雅的弧度和垂直的急坠之间流失,而黑胶缺乏这一点,令人感到极为欣慰。

然而,我认为现在最大的吸引力在于唱片本身。黑胶一直是一个美丽的媒介,但随着对新材料的重视,唱片本身的美学从未如现在般发展得如此成熟(顺便说一下,这也是卡带复苏的原因;我在其中长大,发现其复苏既迷人又大多让人无法理解)。在不妥协其性能的情况下,黑胶部分地演变为既是交付媒介也是一种艺术媒介之间的新角色。在为一套唱片与一个可能价值连城或与硬盘上其他任何jpeg相同的NFT迅速竞争时,唱片往往会胜出。

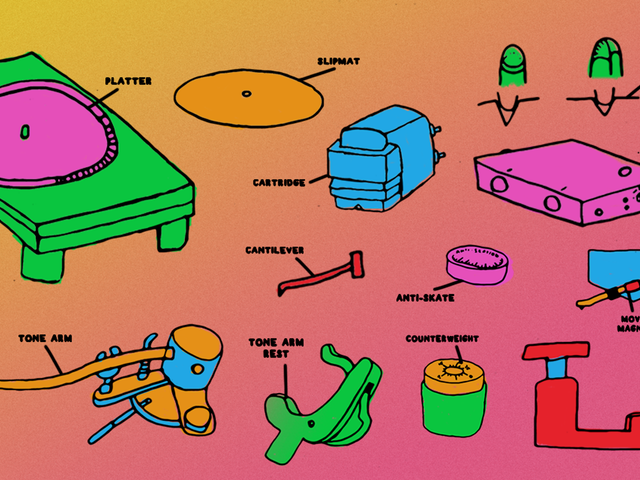

结合一些真正美丽的硬件,结果就是可用的艺术;一次满足多种感官层面的事物。我可以做出令人信服的且冷静的论证,说明我最新的唱盘的声学表现本身就足以证明我花费了一笔我宁愿避而不谈的价格来获得它,但没有理由争辩说我不会像这样欣喜地看着我的数字前端工作。这是否意味着,黑胶在其“可用艺术”的最新演变中,已破解了不论数字领域如何变化而保持相关性的秘密?也许是,也许不是。但它成功赢得一代代人,谁在其他方面很少达成一致的事实,意味着你不应低估它。

Ed is a UK based journalist and consultant in the HiFi industry. He has an unhealthy obsession with nineties electronica and is skilled at removing plastic toys from speakers.