來自黑膠的音樂世界在過去20年中發生了翻天覆地的變化,隨之而來的是人們購買它的原因也有所不同。是什麼讓它持續發展下去?

對於我的罪過,我今年41歲。1980年出生,有關我是否屬於尾端的世代X、早期的千禧世代,或是一個不屬於這兩大群體的族群,存在著小但競爭激烈的爭論。我開始這篇文章時提供這些信息,讓您能夠理解我試圖以適當的耐心、居高臨下或蔑視的方式談論那些比我年輕得多的人;選擇權在於您。為了最小化後者,我將限制自己僅談論黑膠。

即便是透過這種狹隘的視角來看,世界已經變得面目全非。本世紀消費音樂的格局在巨大的變遷中,幾乎無法辨認。我們消費音樂的方式、可用的格式以及我們用來訪問它的硬體(如果我們使用專用的硬體的話)都與曾經的常態有著根本且振奮人心的不同。在這其中,黑膠仍然持續存在;它在變數的世界中是一個宇宙常數。它的獨特性如此之大,以至於我們不禁回過頭來問:為什麼?

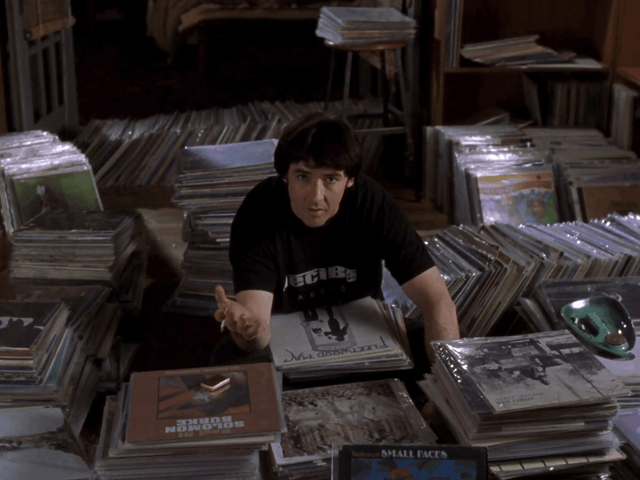

雖然黑膠的受歡迎程度始終如一,但擁有它的動機也發生了變化。當我在2001年購買我的第一台唱機時,它的用途非常明確。在1992年之前發行的音樂數量如今是不可想像的,而且價格便宜。在一個沒有任何形式的點播串流服務的世界裡,主要唱片公司確保他們的CD利潤非常可觀,黑膠是一種獲得舊材料的經濟實惠的方式。在2001年,購買新專輯的概念幾乎沒有進入我的腦海。黑膠在這裡起到了應有的作用,但它支持的是CD,而不是取而代之。

這是因為CD無處不在。在世紀之交,取代它的過程以胚胎的形式出現,但你可以合理地說,那時候無論是質量還是便利性都尚未實現。CD在這兩種元素方面的結合方式是串流服務才剛剛超越的。它在車上運作良好,但同樣的碟片在家中也能取得卓越的效果(我用「卓越」這個詞是沒有諷刺意味的;即使我多麼喜愛錄音,我也不會否認一張真正精心母帶製作的CD仍然能驚豔人心)。2001年的入門音響系統以CD為主是絕對合乎邏輯的。

在我們對比當今之前,值得一提的是,這之間曾經有一個過渡階段,「真正的」千禧一代或許會更直接地經歷這些。在我們的20年快照的中途,當時的狀況有些與2001年相似,而其他方面則更像現在。新黑膠成為進入類比世界的一大吸引力,而到此時為止,我們享受的一個無價優勢是能通過串流來決定在付費購買之前是否值得這樣做。

串流(以及它之前的iTunes和BT潮)的興起,對許多人與黑膠之間的品質觀點造成了很大影響——作為一個在串流早期之前、期間和之後都在音頻行業工作的從業人員,這創造了一個有趣的異常現象。在全球有一群人的音頻(包括視頻,以及在某種程度上,互聯網)形成經歷了一段獨特限制的時期。他們能夠接觸到海量音樂,但多為壓縮格式,而且經常是通過在移動時根本無法承受的數據合約。在離線存儲內容方面過於激進,很快舊時的有限存儲容量也成為一個問題。

對這類人群中的大多數,許多人或許被視為“頂峰千禧一代”,黑膠是唯一的高品質媒介。他們對CD格式幾乎沒有興趣或喜愛,雖然數字化是他們聆聽的重要組成部分,但它更是基於便利性,而非明確的性能。黑膠再次廣泛可得,即使是相對簡單的設備也超過了Spotify。在這一群體中,人們的觀點、聆聽習慣和擁有的設備經常與前一代(在這種意義上,我也把自己包括在內)和後一代有所不同。

這種差異在與Z世代相比時顯得尤為明顯,因為雖然我生活在數字壓縮技術出現之前,但它仍然在很多年中構成了我的聆聽的一大部分。我與Z世代的接觸讓我與一個對音質極其放鬆的群體接觸。為什麼不呢?我們現在回到了一個情況,最方便的選擇——隨需串流——再次也是一個極高質量的選擇,受益於的下載速度、數據上限和存儲容量的巨大提升。這種品質的角度幾乎無法被過分強調。出乎意料的是,第一台能播放24/96kHz數字音頻的數位家庭音響設備於1996年首次亮相(通常被認為是Z世代第一年的出生年),價格為12,000美元。快進到現在,Apple Music大部分內容以這一解析度或更高的標準僅需每月10美元可用。音頻領域的品質從未如此平民化。

那麼,在一個您幾乎可以以極其優質的數字音質收聽任何內容的世界中,為什麼黑膠仍然存在?更為重要的是,為什麼它也在吸引一部分Z世代的聽眾?新來者與黑膠的關係必然與我當年的不同;在住房市場上有些不太舒服的類比,即我和我的同齡人多年前以極好的價格掃盡那些有趣的舊唱片,並沒有任何出售的打算。現在仍然有一些便宜貨可供選擇,但它們比以前更難尋找。黑膠的邏輯交易觀點與類比所代表的最佳品質論點一樣受限。

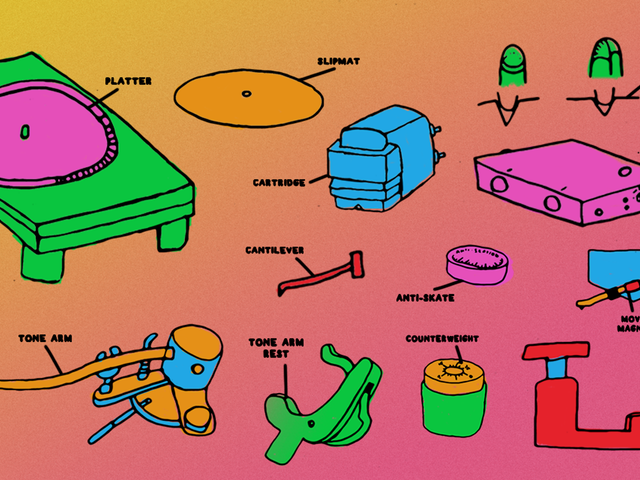

一些持續吸引力或許可以歸因於我們與唱片和唱片播放器之間的關係的本質。許多年前,一個年輕且沒那麼疏離的我寫過這一現象,而作為媒介的黑膠帶來的滿足感在於,這仍然在許多人做出是否想要參與的決策中扮演著重要角色。還有一種更實用的吸引力,基於黑膠基本上不受正常折舊和過時規則的約束。我們擁有的其他大部分東西通常有有限的使用期限,並且在一個優雅的弧線和垂直暴跌之間失去其價值,而黑膠在這方面的缺失令人極其滿意。

不過,我認為目前最大的吸引力在於黑膠本身。黑膠始終是一種美妙的媒介,但隨著對新材料的更多重視,唱片本身的美學現在變得前所未有的發展(順便提一下,這也是卡帶回歸的原因之一;這是一種我成長的格式,我對它的復甦感到既迷人又難以理解)。在性能未受損的情況下,黑膠部分演變成為一種新的角色,既是一種交付媒介,又是一種藝術媒介。在購買一個唱片收藏和一個看起來沮喪的猴子NFT(可能價值不菲,或在你的硬碟上與其他jpeg無異)之間的競爭中,唱片往往會勝出。

結合一些真正美麗的硬體,最終產生的是可用的藝術;同時在幾個感官層面上都能發揮作用。我可以清晰和冷靜地辯論我最近的唱機的聲音性能是我花費一筆錢(我會為此選擇保持沉默)來獲得的唯一合理理由,但絕無疑問的是,我不會像看我的數位前端那樣快樂地觀看它。這是否意味著在其最新的“可用藝術”演變中,黑膠已經破解了保持相關性的秘密,而不論數位領域的變化如何?也許吧,也許不。但事實是,它成功地吸引了接連幾代人,而這些人對其他幾乎沒有共同的意見,並且在不斷變化的背景下保持了超凡的吸引力,這讓你不應寄予希望。

Ed is a UK based journalist and consultant in the HiFi industry. He has an unhealthy obsession with nineties electronica and is skilled at removing plastic toys from speakers.